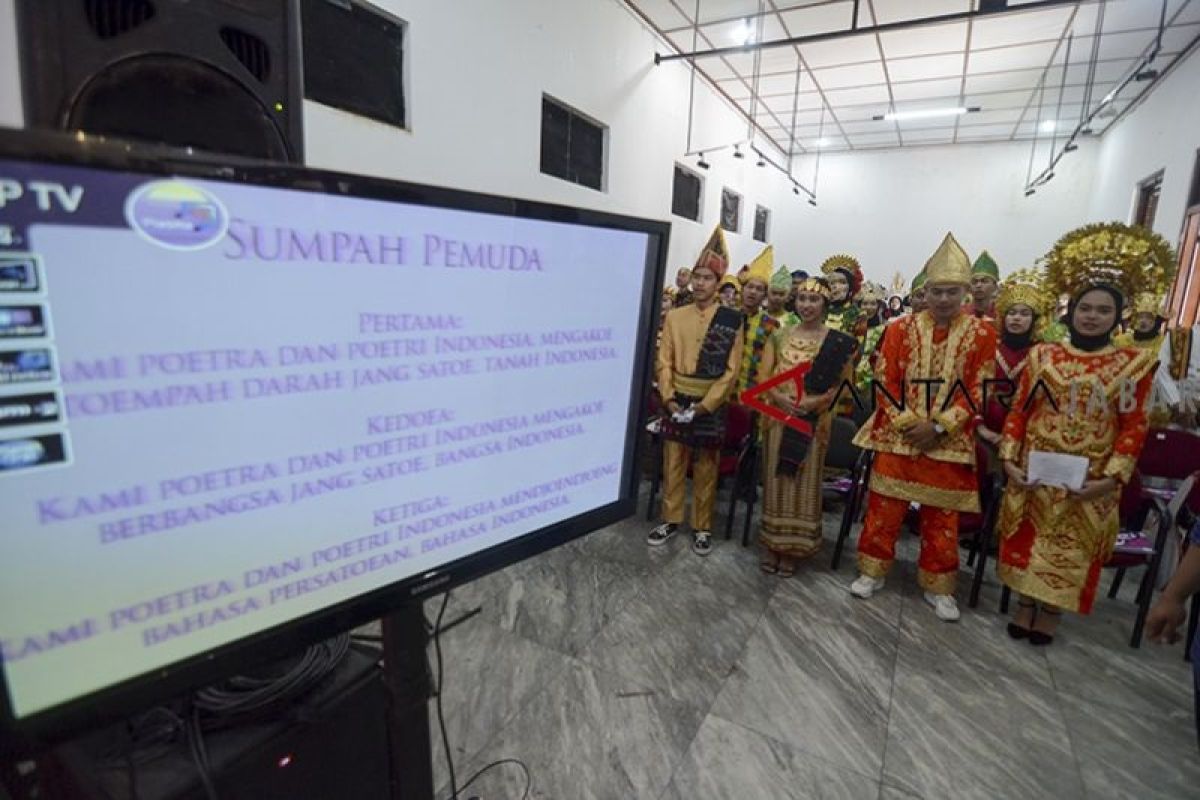

Surabaya (ANTARA) - "Kami poetra dan poetri Indonesia;

Mengakoe bertoempah darah jang satoe, Tanah Air Indonesia

Mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Mendjoendjoeng bahasa persatoean, Bahasa Indonesia".

Bunyi teks Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda dari berbagai suku pada 28 Oktober 1928 itu, sepintas seperti teks resmi biasa. Apalagi, momen pembacaan ikrar itu kemudian dicatat dalam sejarah resmi kenegaraan. Dalam runtutannya, momen sumpah itu kemudian menjadi lebih luas, antara lain, dirayakan sebagai Bulan Bahasa setiap Oktober.

Dua sastrawan Tanah Air, yakni Dr. Sutejo (cerpenis dan penyair) dan Arafat Nur (penulis novel), sepakat bahwa teks sumpah kaum muda pada masa perjuangan itu bukan sekadar teks ikrar. Teks itu sejatinya adalah puisi historis dengan rima teratur di akhir kalimat. Puisi itu dalam rentangan waktu mampu menggerakkan bangsa karena mengandung nilai-nilai falsafah dan spiritualitas yang tinggi.

Secara umum, karya sastra itu tidak melulu dihasilkan oleh olah pikir dan logika, tapi lebih bertumpu pada olah batin dan jiwa sehingga keberadaannya abadi, melintasi ruang dan waktu serta memiliki energi besar untuk menggerakkan jiwa pembaca atau pendengarnya.

Maka, kalau “puisi” Sumpah Pemuda itu hingga kini masih abadi dalam jiwa secara komunal dan energinya masih terus mengalir dalam gejolak jiwa bangsa kita, sangatlah wajar.

"Isinya sederhana, tapi memiliki energi magis yang menggerakkan," kata Sutejo yang juga dosen STKIP PGRI Ponorogo itu saat berbincang dengan ANTARA, pada suatu siang.

Bagi akademisi dan budayawan yang kerap menerima penghargaan ini, ada fakta lain yang perlu diungkap dalam peristiwa 28 Oktober, termasuk rangkaian peristiwa sebelumnya. Ketika perekat bangsa masih belum kuat, saat itu para pemuda mau dan mampu berkumpul kemudian menanggalkan sekat-sekat primordial yang mereka bawa, yakni suku, agama, dan budaya. Mereka berkumpul di bawah tekanan dan intaian aparat penjajah, mereka mengosongkan dengan beban kedaerahan untuk satu tujuan bersama, Indonesia merdeka.

Dengan kebesaran jiwa dan hidup dalam kondisi bangsa yang masih terberai, mereka kemudian bersepakat menemukan dan memilih perekat bersama, yakni tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu, yakni Indonesia.

Utusan pemuda dari suku-suku besar, termasuk Jawa, berbesar hati ketika mereka sepakat menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan.

Menghargai sastrawan

Sebagai bangsa yang lahir dari rahim puisi, maka selayaknyalah jika bangsa ini menghargai mereka yang menghidup-hidupkan sastra. Sastra adalah cerminan peradaban suatu bangsa. Semakin tinggi penghargaan suatu bangsa terhadap sastra, kian tinggi pula peradaban bangsa tersebut.

Arafat, yang merupakan pemenang dua kali sayembara penulisan novel di Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), pemenang Katulistiwa Award dan juara sayembara menulis novel di basabasi ini, bercerita mengenai pajak penjualan novel yang dia nilai sangat tidak membantu dalam upaya pengembangan sastra.

Penulis sastra yang pekerjaannya mencerdaskan bangsa semestinya tidak lagi dibebani pajak atas karyanya. Apalagi para penulis sastra itu bukan golongan dengan penghasilan tinggi. Bahkan semestinya mereka dibantu ketika hendak menerbitkan naskah karya sastranya.

Selain itu pemberian penghargaan dari pemerintah terhadap para sastrawan juga dinilai masih kurang, baik jenis maupun nilai penghargaannya. Hal itu sangat berbeda dengan penghargaan terhadap atlet yang berbasis pada upaya mengolah tubuh.

Sementara itu, sejumlah negara lain, bukan hanya peduli dan memberikan penghargaan tinggi kepada para sastrawan, tapi juga telah mampu memberikan penghargaan terhadap sastrawan di luar negaranya. Contohnya Filipina dengan memberikan penghargaan Ramon Magsaysay setiap tahun kepada perseorangan maupun organisasi yang memperlihatkan keunggulan di bidangnya, termasuk di bidang sastra.

Pemerintah Malaysia juga telah memperlihatkan kepeduliannya, dengan menempatkan sastrawan di negara itu sebagai warga terhormat dan diberi status sebagai sastrawan negara sehingga mendapatkan gaji setiap bulan.

Selain pentingnya penghargaan terhadap sastrawan, Sutejo juga menaruh perhatian terhadap upaya penumbuhan minat pada sastra di kalangan siswa dan guru serta generasi muda pada umumnya.

Untuk menghidupkan pembelajaran sastra di sekolah, para guru, lebih-lebih dosen sastra, harus juga memiliki kecintaan mendalam pada sastra. Sastra bukan dimaknai sebagai teori dan hafalan semata oleh para guru, melainkan sudah menjadi.jiwa dalam pergulatan kesehariannya.

Hal-hal praktis yang bisa dilakukan oleh guru adalah menugaskan siswa-siswanya untuk membaca cerpen atau puisi yang dimuat koran atau media daring setiap pekan. Dari pembacaan itu, siswa diberi tugas untuk mengulas apa yang menarik dari karya sastra yang dia baca. Setidaknya siswa menceritakan ulang dengan bahasa mereka sendiri.

Sebelum hal itu ditugaskan kepada siswa, tentu saja si guru harus lebih dulu melakukan pembacaan karya sastra secara kontinu dan membiasakan diri menulis ulasan mengenai satu karya sastra. Para guru dan dosen, terutama yang jurusan Bahasa Indonesia, juga harus sudah terbiasa membuat karya sastra sehingga menjadi pelecut dan motivasi bagi para siswa atau mahasiswa untuk juga semangat berkarya.

Dengan berbagai upaya di atas itu, maka kaum muda tidak lagi mengalami buta atau tuna-sastra. Sastra yang menanamkan keluhuran nilai, bukan lagi menjadi asing dan momok bagi siswa.

Baca juga: Hari Sumpah Pemuda, Sekda Inhu : Bersatu pada adalah harga mati

Baca juga: Makna Sumpah Pemuda dari kacamata Generasi Z Pekanbaru